2010年1月より、当院は「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術(白内障に係るものに限る)」の

滋賀県で初めての「先進医療施設」として認定されました。

2020年3月末をもって、多焦点眼内レンズを用いた白内障手術は先進医療から外れ、

厚労省認可の多焦点眼内レンズ手術は、2020年4月より「選定療養」にて施行されることになりました。

海外輸入のレンズは従来通り、「自由診療」での手術になります。

普段、私達は、水晶体をぶ厚くしたり、薄くしたりしてピントを合わせています。若い頃の人間(動物全般と言い換えても良いかも知れません)の目の構造というのは、正に神懸かりとしか言えないような素晴らしい構造となっております。水晶体は弾力があり、脳と連動して自在に伸び縮みして、人間の見たい距離にオートフォーカスで無意識のうちにピントがあいます。近視や遠視、乱視等の屈折異常のある方でも、眼鏡やコンタクトレンズを装用すれば自在に見たい距離にピントが合います。

30歳を過ぎると、徐々に水晶体が硬くなってきて、調節力が落ちてきます。40歳前後になると、「近くの細かい字が見にくい」「夕方になると見にくい、目が疲れる」「近業作業をしていて、急に遠くに視線をうつすと、ピントが合うまで時間がかかる」などの症状が出てきます。

この加齢による調節機能の低下を、老眼(老視)と言います。老眼は近視・遠視・乱視などの屈折異常ではなく老化現象ですから、誰にでも必ず起こってくる現象です。今までは、老眼になると「老化現象だから仕方がない。近用眼鏡を処方しましょう。」というスタンスでした。

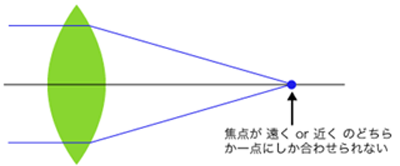

多焦点眼内レンズと

単焦点眼内レンズの違い

単焦点眼内レンズは、ピントが合っている所は切れ味良く見えますが、それ以外の距離にはピントが合わないので、手元も遠くもくっきり見えるわけではありません。手術時に遠くにピントを合わせた場合には、手元を見る場合には近用眼鏡が必要になります。

多焦点眼内レンズは従来の眼内レンズと違い、遠距離・中間距離・近距離など複数の位置に焦点が合います。よって遠くの景色にも近くのメモにもピントが合うようになります。

単焦点眼内レンズの見え方

多焦点眼内レンズの見え方

多焦点眼内レンズでの老眼治療

2007年夏に多焦点眼内レンズ(遠近両用眼内レンズ)が厚生省に認可され、日本でも老眼治療を受けることができるようになりました。これは、眼科医療において20年に1度の画期的な進歩だと言われております。

当院では、2008年から2024年まで2700眼以上の多焦点眼内レンズ手術を施行し、諸々の経験を積んできました。多焦点眼内レンズはどんどん進化しているのは事実ですが、それぞれのレンズに味付け(メリット・デメリット)もあり、新しいレンズを使用すればよいという訳ではございません。やはり、患者さんのライフスタイルや目の状態によって、慎重にchoiceすべきであると思います。

患者さんの中には、手術をすれば「二十歳のころのように戻る!!」と大きすぎる期待をもつ方もおられますが、断言させていただきます。決して若い頃の目に戻るわけではございません。

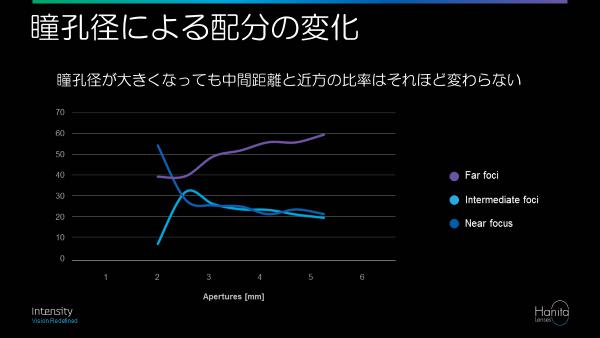

人類のテクノロジーが進化したと言っても、人工の眼内レンズはまだそこまでの機能は有しておりません。遠くも近くも見えると言っても、単に光が振り分けられて、その距離のものが見えるということです。多くの多焦点眼内レンズは、夜間の行動を想定し、暗くなるとなるべく遠方に光配分が多くなるようになっておりますので、逆に言いますと、近方はなるべく明るくされた方がハッキリと見えやすいなど、特徴があります。(未来には調節可能な眼内レンズが登場するかもしれませんが、現状はまだまだです)

たまに、多焦点眼内レンズを挿入すれば、「眼鏡を掛けたら負けや!!」という発想の方もおられますが、決して、そこで意地を張ることはないと思います。あまり細かい字など、みえにくい場合は眼鏡をかけてクッキリ見えれば良いですし、手術前の状態に比べれば、日常生活はほぼほぼ裸眼で生活出来ているはずです。

冷や水を浴びせるようなことも書きましたが、これまで沢山の方が多焦点眼内レンズを使用した白内障手術を受けられ、ほぼ眼鏡をかけない快適な生活を送っておられることは厳然たる事実であります。レンズの特徴を十分にご理解いただいて、道具と同じように使いこなして頂くという意識でおられた方が、よりレンズのパフォーマンスを引き出し、より眼鏡に依存しない、快適な生活が送れると思います!もし白内障になられ、多焦点眼内レンズによる治療を考えておられるならば、是非、お気軽にご相談ください。

多焦点眼内レンズに

向いておられない方

多焦点眼内レンズは光を振り分けて、複数の位置にピントが合うというコンセプトのレンズですので、基本は白内障以外に目の疾患がない方が適応となります。

- ■ 網膜、特に黄斑部に疾患のある方。

- 程度の軽い方は手術が可能な場合もあります。院長が検査結果で判断いたします。

- ■ 視神経疾患、主に緑内障で、中心部にも視野障害が及んでおられる方。

- 初期の緑内障で視野欠損の程度が軽い方は可能な場合もあります。

- ■ 角膜不正乱視のある方。

- これは自分では自覚されてない場合も多いですが、昔の疾患の後遺症や老化によって、角膜に薄っすらと混濁が見られる場合があります。術前の角膜形状解析検査で判断します。軽度の方は、手術が可能な場合もあります。

- ■ 神経質な方。

- ここが一番難しいところではあります・・。誰でも一面は神経質なところがあり、一面は鷹揚なところがありと、性格はクリアにこれと言えるものでもありませんから。自分の身体に関することですし、人生のうちに何度も無い手術を受けるわけですから、ある程度、神経質になっても当たり前です。

多焦点眼内レンズが出始めた当初から、この「神経質・完璧主義の方は多焦点眼内レンズに向かない」と世界中で言われておりましたが、実際にやってみると、確かにそのような傾向はあります。ただ、これは単焦点レンズでもそうですし、もっと言えば、全ての外科手術では多かれ少なかれ言えることです。引っ越しをしてノイローゼになられる方もおられます。完璧主義で、どうしても手術をして良くなったことより、レンズの粗探し(欠点)に神経がいってしまい、結果、不満が多くなるというパターンでございます。環境の変化への順応に時間がかかりやすいということで、しばらく生活をして、レンズの特徴に慣れてくれば、解決する場合がほとんどです。

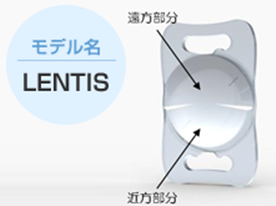

低加入分節型眼内レンズ

保険診療のみで使用できる唯一の多焦点眼内レンズ

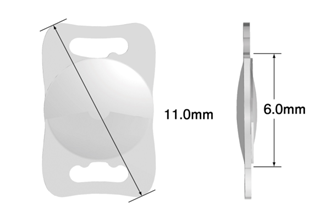

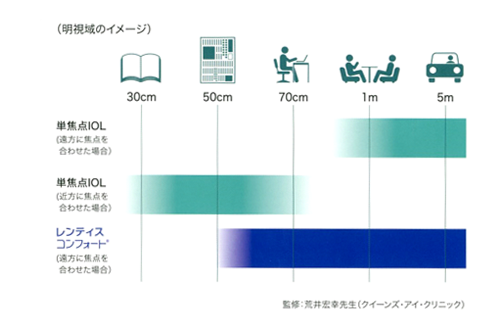

遠方にピントを合わせる部位と、中間にピントを合わせる部位の組み合わせにより、複数地点にピントが合いやすいように工夫されています。レンズの下半分に+1.5D加入されており、70~5mまで、裸眼で見える設計になっています。

| 低加入分節型眼内レンズ | |

|---|---|

| 種類 |  LENTIS Comfort レンティスコンフォート |

回折型レンズ

光をレンズの回折構造によって、遠方と近方(トリフォーカルレンズの場合は遠方・中間・近方)に分け、見える範囲を広げるレンズです。

| 三焦点 | 連続焦点 | 五焦点 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 種類 |  Clareon Pan Optix パンオプティクス |

Fine Vision HP PodGF ファインビジョン |

Acriva Trinova Pro アクリバ トリノバ プロ |

TECNIS Odyssey テクニス オデッセイ |

Vivinex Gemetric Vivinex Gemetric Puls ヴィヴィネックスジェメトリック ジェメトリックプラス |

Intensity インテンシティ |

| 乱視矯正レンズ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 選定療養 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |

(選定療養で使用可能な国内承認レンズでも、レーザー白内障手術の場合は自由診療となります。)

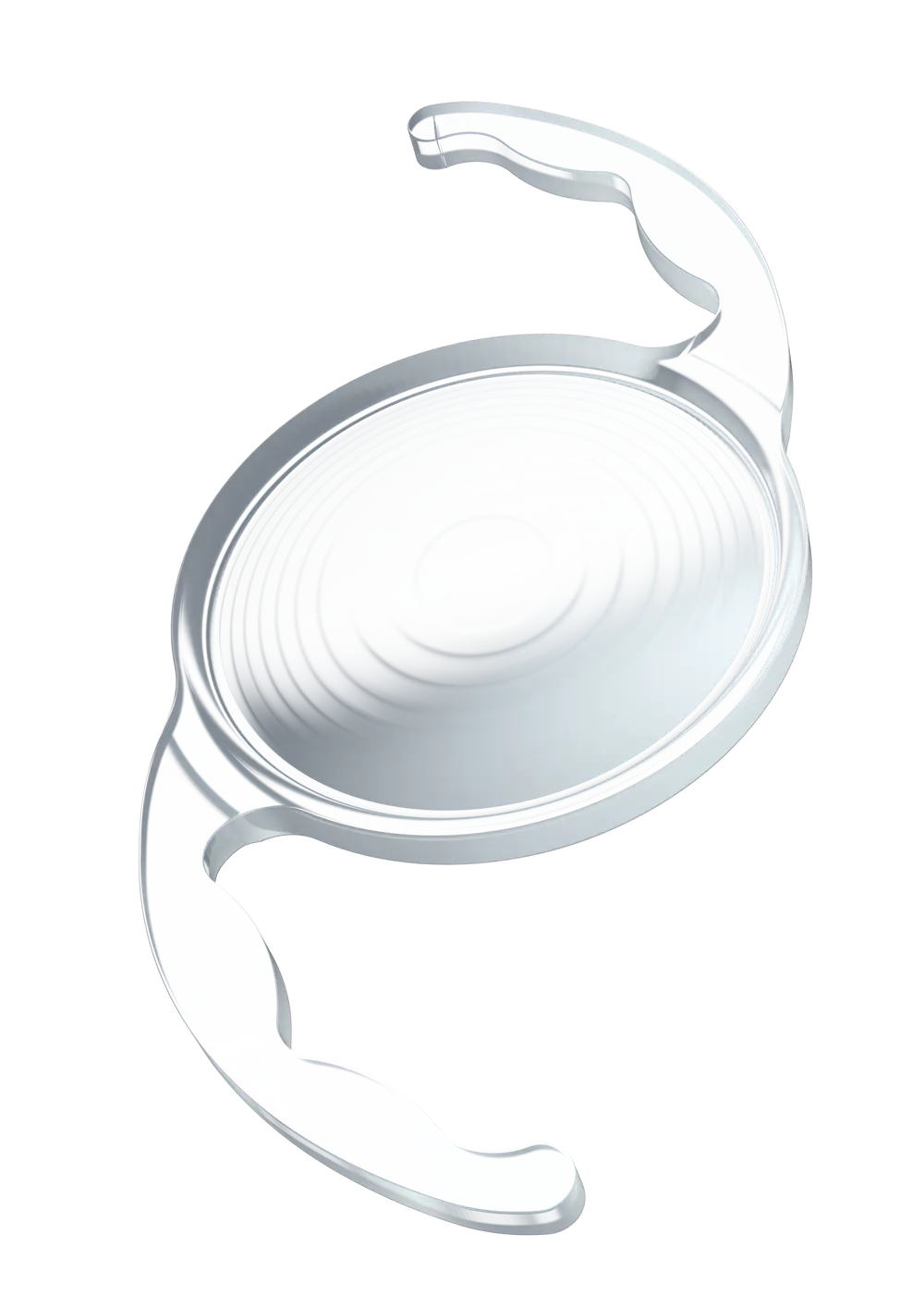

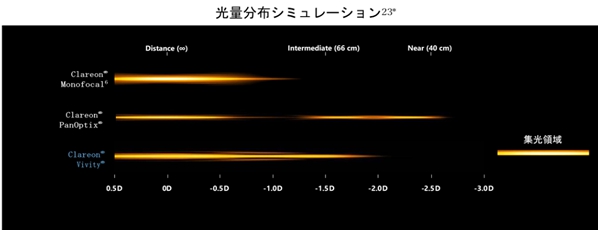

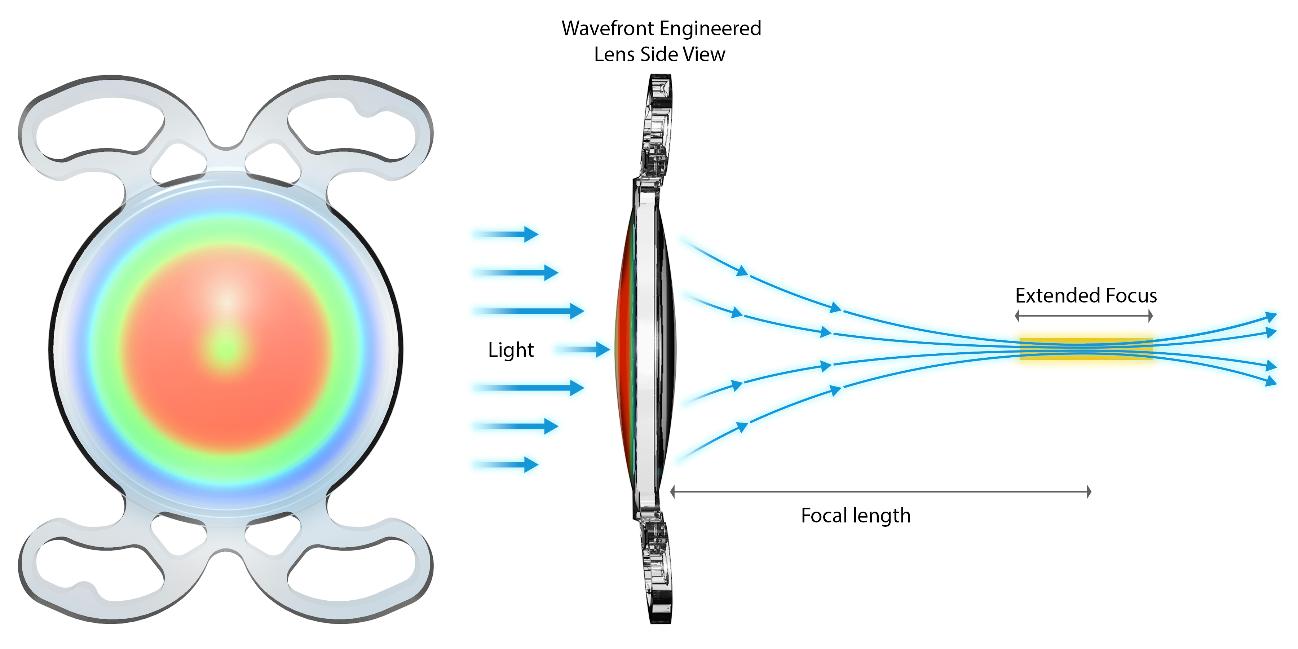

焦点深度拡張型(EDOF)レンズ

焦点深度拡張型レンズは、最近登場した新しいコンセプトのレンズです。英語で書くと、Extended Depth of Focus となり、専門家の間ではEDOFレンズと呼ばれます。光を遠方と近方に振り分けていた、従来の回折型と違い、光を振り分けることなく、見える範囲を広げますので、より単焦点レンズに近い見え方となります。

| 焦点深度拡張型 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 種類 |  Clareon Vivity クラレオンヴィヴィティ |

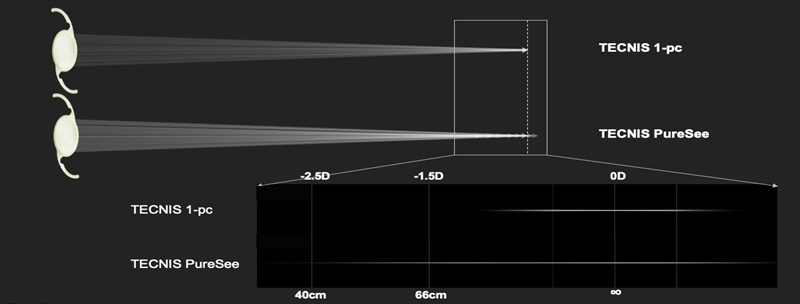

TECNIS PureSee テクニスピュアシー |

遠方~中間 MINI WELL READY ミニウェル |

遠方~近方 MINI WELL PROXA ミニウェルプロクサ |

| 乱視矯正レンズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 選定療養 | 〇 | 〇 | × | × |

(選定療養で使用可能な国内承認レンズでも、レーザー白内障手術の場合は自由診療となります。)

屈折型レンズ

屈折型のメリットは光学ロスがほとんど無く、単焦点レンズと同様の見え方で色々な距離が見えます。かつても屈折型のレンズがありましたが、市場から消えておりました。今回、生成AIによるデザインで新たに生まれ変わった屈折型レンズが登場しました。世界で話題となっているレンズです。

| 屈折型レンズ | |

|---|---|

| 種類 |  GALAXY ギャラクシー |

| 乱視矯正レンズ | 〇 |

| 選定療養 | × |

(選定療養で使用可能な国内承認レンズでも、レーザー白内障手術の場合は自由診療となります。)

はじめに

眼内レンズは医薬品ということになり、日本国内の保険診療で使用する際には、薬事法に定められた審査を受け、承認(薬事承認)を得なければなりません。選定療養において使用可能な多焦点眼内レンズは、全て薬事承認を経たレンズということになります。

ただ、世界に目を向けると、新しい多焦点眼内レンズが色々出てきております。勿論、各地域で、日本と同様の承認制度があり、アメリカの医薬品認証はFDA、EU諸国ではCEマークを取得すれば承認を受けた証拠となります。アメリカの企業(Alcon、AMO)は日本の薬事承認を取得しますが、EU企業(ドイツ、イタリア、ベルギー、オランダetc)は日本の薬事承認を取得する考えが無いため、EU発の多焦点眼内レンズを使用する場合は、完全自由診療となります。

ご存知の通り、日本の薬事承認を取得するには、ある程度の年月が経過してしまうため、自由診療で使用するレンズは、より直近に開発されたレンズということになります。

また、薬事承認を取得した眼内レンズは、製造範囲がある程度決まっており、かなり強度近視眼の方などは、ピッタリと合う度数が無い場合もあります。その場合、EU発の多焦点眼内レンズは、幅広い度数が準備されているので、安心して使用することが出来ます。

低加入分節型眼内レンズ

このレンズはドイツのオキュレンティス社の『低加入分節型眼内レンズ』といって遠方にピントを合わせる部位と、中間にピントを合わせる部位の組み合わせにより、複数地点にピントが合いやすいように工夫されています。レンズの下半分に+1.5D加入されており、70~5mまで、裸眼で見える設計になっています。更に、レンティスコンフォートは多焦点レンズ特有のハロー・グレアやコントラスト感度の低下も少ないです。 単焦点レンズよりは、焦点の幅も広く、手元も見やすいですが、読書や近方で行う作業は基本的には眼鏡が必要になります。

多焦点レンズでは唯一の「保険適応」であり、単焦点レンズと同じ費用負担となります。

多焦点レンズと単焦点レンズの間に位置するようなレンズと考えて頂ければと思います。

単焦点レンズをご希望の方で遠方から中間距離を重視したい方はこのレンティスコンフォートをお勧め致します。

| メリット | 保険適応 ハロー・グレアが少ない コントラスト感度が高い。 単焦点よりピントが近方に合う。 プレート型のレンズで眼内安定性が良く、後発白内障の発生率が低いことが期待されます。 |

|---|---|

| デメリット | 手元作業は不向き、青白く見える、薄暗がりでピントが合いにくい。 |

単焦点眼内レンズ

多焦点眼内レンズ

低加入分節型眼内レンズの詳しい説明

回折型レンズ

光をレンズの回折構造によって、遠方と近方(トリフォーカルレンズの場合は遠方・中間・近方)に分けます。通常の単焦点レンズや焦点深度拡張型のレンズに比べて、見え方の質を少し落とす代わりにターゲットの距離に光を配分し十分な視力を供給します。見え方の質を落とすと言っても、日常生活には影響は及ぼさないレベルです。夜間、暗がりで光を見ると、多少の滲み(ハロー・グレア)を感じますが、ほとんどの方は慣れるにしたがって気にならなくなります。

三焦点眼内レンズ

トリフォーカルレンズは今までの二焦点レンズでロスしていた光を中間距離にピントが合うように設計した遠中近の3焦点眼内レンズです。

| メリット | 遠方から近方まで幅広くカバーしているので、さまざまな生活状況で合格点の見え方。 |

|---|---|

| デメリット | 光配分が分散するので、中間、近方はなるべく明るくするなどの配慮が必要。ハロー・グレア。 |

五焦点眼内レンズ

現在(2020年10月現在)、日本で使用可能な最新の多焦点眼内レンズとなります。遠方、遠中、中間、近中、近方の5つに焦点が定められています。

| メリット | 全距離(遠方から40cm)において視力の落ち込みの妥協のないレンズと。ハローグレアは少ない |

|---|---|

| デメリット | 光配分が分散するので、中間、近方はなるべく明るくするなどの配慮が必要。 近方が40cmにピントが合いやすくなるので、小柄なかたなどは少し遠く感じる可能性があり。 |

連続焦点型レンズ

連続焦点型レンズは連続的に見える範囲を広げたレンズとなります。

| メリット | 遠方から近方まで幅広くカバーしているので、さまざまな生活状況でより良い見え方。 |

|---|---|

| デメリット | 光配分が分散するので、中間、近方はなるべく明るくするなどの配慮が必要。 |

各回折型レンズの詳しい説明

Clareon Pan Optix パンオプティクス(三焦点眼内レンズ)※乱視矯正レンズあり Alcon社

このレンズの印象は、非常にバランスが取れており使いやすいです。

最大の特徴は、トリフォーカルであるということで、日常生活の様々な場面で、十分な見え方を提供してくれます。

PanOptixの主な特徴

実生活での作業に適した遠方・中間・近方の見え方のバランス型レンズです。

•読書やスマートフォーン使用などに適した「近方(40cm)」、パソコンや料理などに適した「中間(60cm)」、テレビ視聴や運転、ゴルフなどのスポーツに適した「遠方(5m以遠)」にピントが合うように設計されております。

明るさの変化の影響を受けにくい設計で、安定した見え方を実現。

•従来の多焦点レンズに比べて、明暗の変化による瞳孔収縮の影響を受けにくい設計

手術後約96% の患者様が眼鏡不要と回答。

また、遠方・中間・近方にピントが合うことで、単焦点や2焦点眼内レンズに比べ、実生活における眼鏡への依存度が低減

高い光利用率(88%)により、遠方・中間・近方のすべての距離において鮮明な視覚を提供できます。

•眼内レンズを通して眼内に入る光エネルギーをより多く網膜に到達させることができるため、鮮明で質の高い見え方を提供することが可能に。

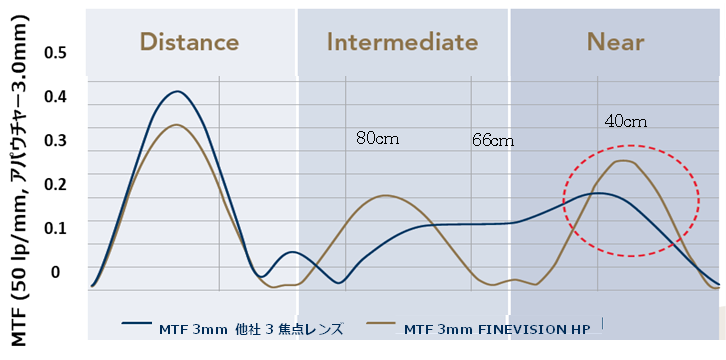

Fine Vision HP PodGF (三焦点眼内レンズ) アメリカBVI社

BVI社独自のアポダイズド構造(レンズの中央部分と周辺部分で異なる回折構造を持つデザイン)を用いて遠方・中間・近方ともに良好な視力を提供。

日常生活で必要な幅広い距離をカバーできるように設計されており、眼鏡の依存度が軽減されています。

■ アポダイズド構造を使用することにより、ハローグレアを軽減

瞳孔が拡張する低照度下では、まぶしさを軽減させるため光エネルギーを遠用に配分されるよう設計されており、夜間でも良好な視界を得ることができます。

近方への光のエネルギー配分を高めた設計

明るくなればなるほど近方へのエネルギー配分が増える為、91.3%の患者様が眼鏡装用不要と回答されています。

■ FineVisionが向いてる方

バランスのよい見え方を希望され、夜間の車の運転をそれほどせず、近方の見え方を重視したいという方にはお勧めのレンズとなります。

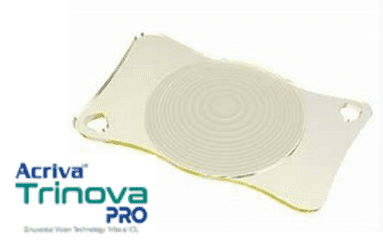

Acriva Trinova Pro アクリバ トリノバ プロ(三焦点眼内レンズ) VSY社

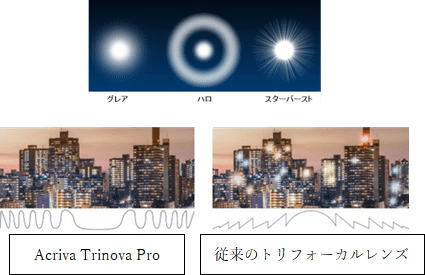

Acriva Trinova Pro(アクリバ トリノバ プロ)は、オランダのVSY Biotechnology社が製造している日本人の生活向けの3焦点レンズです。回折光学部がなめらかな構造となっているため、他の多焦点レンズに比べて散乱光が軽減されます。その為、ハロー(光の輪状散乱)、グレア(光のにじみ)が少ない構造になっています。明るさの変化の影響を受けにくく、安定した見え方を実現しています。

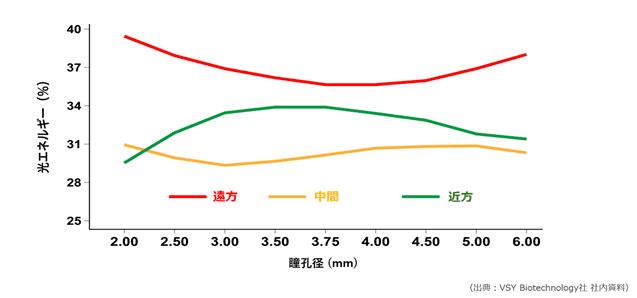

世界初の、Sinusoidal vision technologyという画期的なレンズデザインを採用しております。Acriva Trinova Proの最大の特徴は、93%の光が遠方から近方に焦点があっており、他の回折型マルチフォーカルに比べ、効率的に光が振り分けられています。どの瞳孔径でもほぼ同じ光の量が遠方、中間、近方に収束し光学ロスが少ないため、より見え方の質が良いことが予想されます。味付けは完全にバランス型です。

Acriva Trinova Proの光分布

■ 見え方

Acriva Trinova Proの解像力を他のトリフォーカルIOLと比較すると、明るいところ、暗いところともに遠方(5m)、中間(75cm)、近方(33cm)ともに良好な見え方を示しています。

眼鏡の依存率を軽減しています。

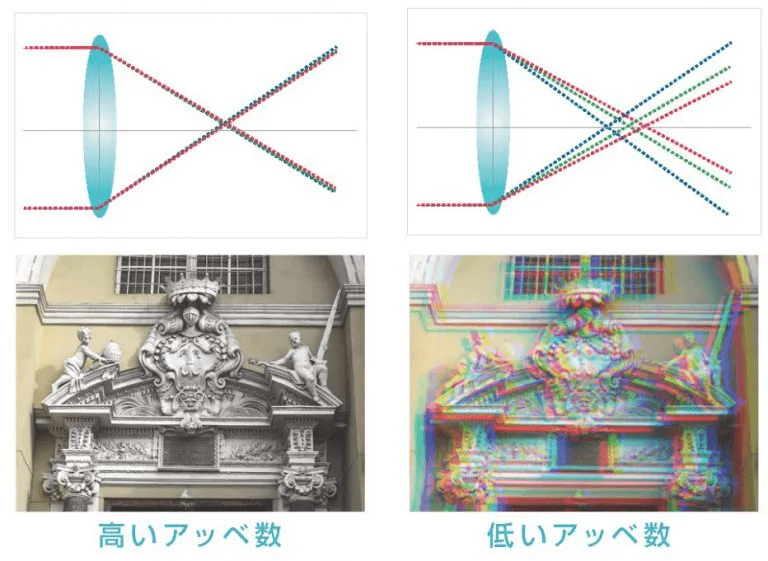

■ 色収差

Acriva Trinova Proのアッベ数(透明体の色分散を評価する指標)は58という高い値を示しており、アッベ数が低い(下右図)ほど色収差(色のにじみ)が発生しやすくなりますが、Acriva Trinova Pro(下左図)は色収差が少なくシャープに見えます。

■ Acriva Trinova Proが向いてる方

遠方、中間、近方まで大きく落ちることなく良好な視力が得られます。

読書やスマートフォーン使用などに適した「近方(33cm)」、パソコンや料理などに適した「中間(75cm)」、テレビ視聴や運転、ゴルフなどのスポーツに適した「遠方(5m以遠)」にピントが合うように設計されています。

そのため、眼鏡への依存度を極力減らしたい方に向いています。

ハローグレアが少ないため、夜間の車の運転頻度の高い方も使いやすいです。また、初期の緑内障や、黄斑前膜(網膜前膜)などの軽度の網膜疾患を有する方も、単焦点レンズと変わらない感覚で使用することが可能です。

高い光利用率の為、鮮明で質の高い見え方(コントラスト感度良好)を提供できるため、コントラストを出来るだけ落としたくない方に向いています。

TECNIS Odyssey テクニスオデッセイ ※乱視矯正レンズあり Johnson&Johnson社

2024年8月にJohnson&Johnson社から日本で発売開始の連続焦点型レンズ。

遠方から近方まで連続的範囲での視力を維持できます。

生活環境に適した、中間と近方にも視力が出やすい用に設計されています。

そのため手術後約92%の方が眼鏡不要に。

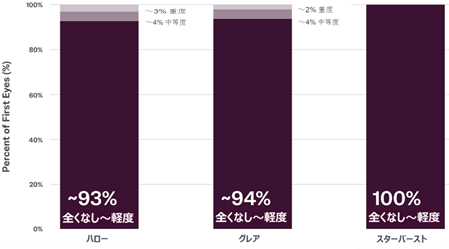

従来の連続焦点型では夜間のハロー・グレアが感じやすくなることが多かったですが、TECNIS Odysseyでは夜間光視症の発生率が低いと報告されています。

ハローは約93%の方がグレアは94%の方スターバーストは100%の方感じないまたは軽度とされています。

TECNIS独自のアクリル素材をすることにより、眼内レンズによる色収差を抑制し高いコントラスト感度が期待できます。

瞳孔径の影響を受けにくく、従来の多焦点レンズよりも薄暮条件下でもコントラストが良好。

連続焦点型レンズを検討されている方・多焦点レンズの夜間光視症が気になられている方はTECNIS Odysseyでは夜間光視症が感じにくいとされているのでお勧めです。

Vivinex Gemetric/Vivinex Gemetric Puls ※乱視矯正度数あり HOYA社

日本企業 HOYA社が製造している3焦点回折型眼内レンズです。

Vivinex Gemetricはバランスよく遠方・中間・手元の3箇所に焦点が合う構造となっています。

車の運転をメインで考えていらっしゃる方や遠方視力をしっかり保ちたいという方に向いているレンズです。

Vivinex Gemetric Plusは近方への光配分が多くなっている構造になっています。

両眼にVivinex Gemetricを使用する方法と、Vivinex Gemetric Plusとペアリングさせてより広い明視域を獲得する方法があり、生活スタイルによって選択が可能です。

長期安定性に実績のある眼内レンズ素材(Vivinex素材)を使用しています。

光学部の中心3.2 mm径内に回折ゾーンを持ち、不快光視現象であるグレア(光のにじみ)、ハロー(光の輪状散乱)の低減を期待するデザインとなっています。これまで、三焦点眼内レンズは海外製のものしかありませんでしたが、純国産(HOYA社製)で初めて開発された三焦点眼内レンズです。

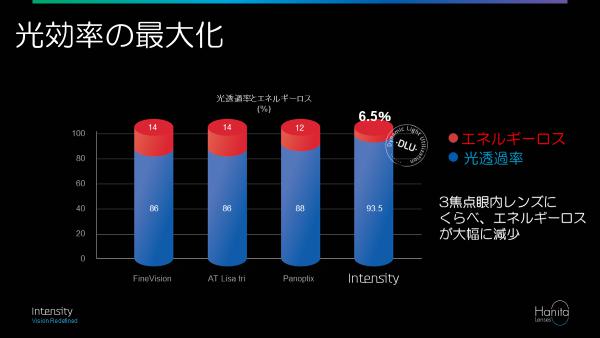

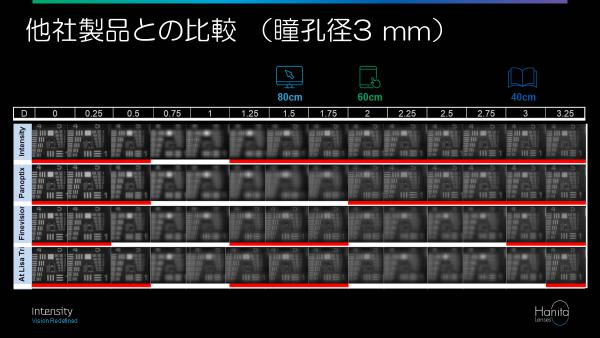

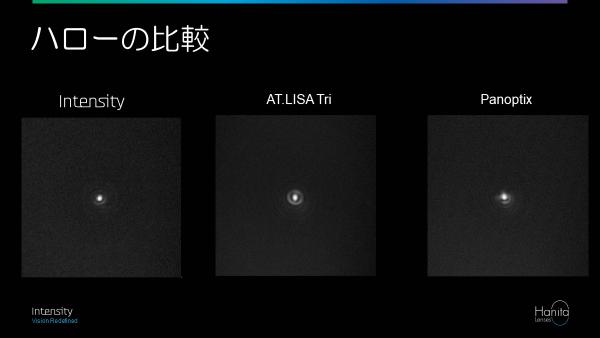

Intensity インテンシティ(五焦点眼内レンズ)※乱視矯正レンズあり Hanita Lenses社

このレンズは世界初の五焦点(!)眼内レンズです。開発したのはイスラエルのHanita Lensesという会社です。我々日本人はイスラエルと聞いてもピンときませんが、イスラエルはユダヤ人のお国であり、世界屈指の機械・化学メーカーなど多数あります。ユダヤ人創業者による世界的企業は、Google、Facebook、マクドナルドなどなど、枚挙にいとまがありません。

| FineVision | |

|---|---|

| 光学部3mmのエネルギー配分 光学ロス 6.5% |

遠方:42% 中間:約25.75% 近方:約25.75% 合計:93.5% |

主なメリットとしては、

① 光効率の最大化。光学エネルギーロスが6.5%と、現存する多焦点眼内レンズの中では最もロスの少ないレンズとなります。

② 遠方、遠中(1m前後)、中間(70cm前後)、中近(50cm前後)、近方(40cm前後)の五焦点となり、遠方から40cmにおいて、視力の落ち込みの妥協のないレンズとなります。

③ ハローグレアは少ない

ということになります。

レンズの光配分の味付けは、アルコンのPan Optixによく似ております。ただし、近方距離は+3.0D負荷で40cm程度の距離が見えやすくなるように設計されております。かなり明るい照明下では近方のエネルギー配分が増えますが、通常~暗所時の各距離へのエネルギー配分はそれほど変わらず、ALSAFIT FOURIERに似ております。五焦点レンズということで、ALSAFIT FOURIERよりも配分される距離は多いのですが、光学ロスが少ない分、近方もALSAFIT FOURIERとほぼ同等のエネルギーを配分しますし、遠方は40%以上配分されているので、非常にバランスのよいレンズであると思います。

■ Intensityが向いてる方

バランス型のレンズであり、大きな弱点は見当たりません。強いていえば、近方は、+3.0D負荷(40cm程度)ということで、近くを見る時の距離感が思ったよりも離れている感じを受ける方もおられるかもしれません。この辺りは、それぞれの方の体格(腕の長さ)によっても感じ方は変わります。ハローグレアが少ないため、夜間の車の運転頻度の高い方も使いやすいです。また、初期の緑内障や、黄斑前膜(網膜前膜)などの軽度の網膜疾患を有する方も、単焦点レンズと変わらない感覚で使用することが可能です。

焦点深度拡張型(EDOF)レンズ

焦点深度拡張型レンズは、最近登場した新しいコンセプトのレンズです。英語で書くと、Extended Depth of Focus となり、専門家の間ではEDOFレンズと呼ばれます。光を遠方と近方に振り分けていた、従来の回折型と違い、光を振り分けることなく、見える範囲を広げますので、より単焦点レンズに近い見え方となります。ただ、近方の見え方は少し弱いので、見え方の質重視でほぼほぼ裸眼で生活できれば手元の細かい文字は眼鏡をかけても良い方や、緑内障・網膜疾患等がある方で老視矯正をご希望の方などに合ったレンズとなります

| メリット | 単焦点レンズに近い見え方で見える距離を広げているため、より自然な見え方。順応に時間がかからず視力が出やすい。夜間の見え方も自然(ハローグレアが少ない)。 |

|---|---|

| デメリット | 40cmより近い距離での近方視力。 |

各EDOFレンズの詳しい説明

Clareon Vivity クラレオン ヴィヴィティ(波面制御型マルチ眼内レンズ)※乱視矯正レンズあり Alcon社

Clareon Vivityは焦点深度拡張型レンズ(EDOF)ですが、Alcon社独自の波面制御型多焦点眼内レンズで今までの多焦点眼内レンズで感じられていた、不快感の軽減が期待できます。選定療養となります。

■ Alcon社独自の波面制御型

Alcon社独自の波面制御型でハロー・グレア・夜間光視症と多焦点眼内レンズ特有の異常光視症を単焦点レンズと同程度まで軽減されています。優れた遠方視と中間視および実用的近方視を実現しています。これにより術後の眼鏡依存率の軽減が期待できます。

■ Clareon Vivityが向いている方

夜間の運転頻度が多く夜間光視症が気になる方にはこのレンズをお勧めすると思います。

TECNIS PureSee テクニス ピュアシー(非回折EDOF眼内レンズ)※乱視矯正レンズあり AMO社

TECNIS PureSee™は「非回折型」の新しいEDOF眼内レンズです。

従来の単焦点IOLと同等の遠方視力を維持しながら、より自然で滑らかな見え方を実現しており、中間~近距離にかけての視力の落ち込みを最小限に抑えた設計になっています。

AMO社独自のOptiCurve™テクノロジーを採用することで、光エネルギーの効率的な利用が可能となり、ハローグレアを抑制しつつ、高いコントラスト感度を維持します。

このような特性により日常生活においてもストレスの少ない、自然に近い見え方が期待できます。選定療養のレンズです。

■AMO社独自のOptiCurve™テクノロジー

・独自の光学設計により、従来のEDOFレンズと比較してハローグレアを抑制し、コントラストをより高めています。

・明暗差による視界のにじみを抑えることで、安定した見え方を実現しています。

■ TECNIS PureSee向いている方

なるべくハローグレアといった眩しさを感じたくない方、単焦点と同等のコントラストを期待される方や夜間運転頻度が多い方に適したレンズです。

MINI WELL READY ミニウェル/MINI WELL PROXA ミニウェル

プロクサ(EDOF眼内レンズ)※乱視矯正レンズあり SIFI社

ミニウェル(MINIWELL)とは、遠方から近方までスムーズに見える画期的な多焦点眼内レンズです。

乱視矯正レンズもあるので、乱視の強い方も使用できます。

| MINIWELL | |

|---|---|

| 光学部3mmのエネルギー配分 光学ロス 5~6% |

不明 遠、中、近への光の分配率につきましては、ミニウェルは、光を分割しております回折型とデザインが全く異なり、光をミックスさせて遠方から近方まで連続した焦点を作り上げておりますので、特定の距離に対する光の分配率を明確化させるのは非常に難しいことをご理解いただきますようお願い致します。 ※当院からの問い合わせに対するメーカーからの回答 |

■ 回折型多焦点レンズとEDOFレンズであるMINIWELLの違い

従来の多焦点眼内レンズは遠方と近方というように、限られた範囲にしかピントが合いませんでしたが、MINIWELLは、遠方と近方まで幅広い範囲が見えるようになります。また、夜間のライトが眩しくなく、視界がクリアです。回折型多焦点眼内レンズの場合、散乱光が発生しやすく、夜間運転中など見えにくい原因となっています。

■ MINIWELLが向いてる方

遠方視力と中間距離視力により強みがあるため、スポーツをされるような方など、遠方重視の方や料理やデスクトップのパソコンをご覧になる方など、中間距離重視の方に向いています。ハローグレアが少ないため、夜間の車の運転頻度の高い方も使いやすいです。

回折型レンズと違い、レンズの中央部分が遠方視を担当し、周辺部が中間~近方視を担当するので、瞳孔径がある程度大きな方(当院の術前検査でわかります)、比較的若い世代の方には最適なレンズとなります。また、初期の緑内障や、黄斑前膜(網膜前膜)などの軽度の網膜疾患を有する方も、単焦点レンズと変わらない感覚で使用することが可能です。

■ MINIWELLREADYとMINIWELLPROXAのWELLFusion™

MINIWELLPROXAは、中間から近方により強みがあるレンズです。

優位眼に従来のMINIWELLREADYと非優位眼に新しいMINIWELLPROXAを使用し広い明視域を可能にします。(図の紫のライン)

従来のMix&Matchやモノビジョンとは異なりお互いを補完し合うデザインになっており、MINIWELLの特徴であるハローグレアの少なさはそのままに、両眼で見たときに、遠方から近方までよく見える設計となっております。

屈折型レンズ

遠近両用眼鏡の様に眼内レンズ内に遠用部分と近用部分が分かれて設計されています。

| メリット | 遠方と近方で光の振り分けがない為、光学ロスがない。コントラストも良好。 |

|---|---|

| デメリット | 従来の屈折型は瞳孔径によって見え方が変化することもあり、グレア・ハローなどの異常光視症を感じやすいとされていました。 GALAXYはスパイラル(螺旋)光学系の為、グレア・ハローなどの異常光視症はほぼないとされている。(ただ、発売直後の為、検証が必要です。) |

屈折型レンズの詳しい説明

GALAXYの主な特徴

2025年に世界同時発売された、イギリスのRayner社が発売しているレンズです。

世界で初めて、独自のAI技術を用いて、新しくユニークなスパイラル(螺旋)光学部の多焦点眼内レンズです。

遠方から近方まで正確に光学部をコントロールし、より良い見え方に。

非回折光学系の為、グレア・ハローなどの異常光視症やライトロスを最小限に。

多焦点眼内レンズは、両眼とも同じレンズを入れると決まっているわけではありません。

例えば、片眼にAという眼内レンズを入れ、「やはりもう少し手元も見えた方が良い」との訴えがあれば、もう片眼にBという手元が見えやすいタイプのレンズを入れることもありますし、事前の説明で、患者様と相談の結果、最初から計画して左右に別のレンズを入れることもあります。それを当院ではMix&Matchと呼んでおります。

左右別々のレンズを入れることによって違和感があるのではないか??と疑問に思われる方も多いと思いますが、例えば、白内障患者さんの場合、左右で白内障の進行度が違って、見え方が違う方はたくさんおられると思いますし、片眼だけ白内障手術をして、もう片眼は少し白内障があるまま何年も過ごされる方は珍しくありません。若い方でも、近視や乱視等の状態で右目と左目で見比べると、左右の見え方が多少違う方はたくさんおられます。

人間の脳は凄く良く出来ていて、そのような場合、良い方を選択しようとします。片眼ずつで見ているよりも、両眼で見れば、はるかに良く見えるというのは、今、試してみられてもわかると思います。これを両眼加算(Binocular Summation)と言います。そして、脳は遠方を見ようとするときは遠方が見えやすい目で、近方を見ようとするときは近方が見えやすい目を自然に選択します。

単焦点レンズでも「モノビジョン」と言って、左右に別々の狙い度数のレンズを入れる場合はあります。ほとんどは、片眼は遠くに合わせ、もう片眼は違和感が出にくい程度の軽い近視狙いのレンズを入れることによって、裸眼での明視域(見える範囲)を広げようという作戦です。ただ、単焦点でこれをやると、どうしても、遠方を見る時は片眼のみとなりますので、人によっては遠近感がつかみにくくなったりしますので、万人に可能な作戦ではございません。多焦点眼内レンズの場合は、それぞれの特徴のレンズを組み合わせることで、より違和感なく明視域を広げることが出来るということになります。

こういう可能性もあると知って頂くだけで、レンズの選択の幅は大きく広がります。それぞれの方の目の状態や、患者様の希望を勘案し、院長から、左右の目に別々のレンズを入れること提案することもあります。

多焦点眼内レンズの手術後、しばらく生活してみて、どうしても合わないという方は、数が少ないながらもおられます。当院の今までの結果でも1%もありませんが、多焦点眼内レンズを単焦点眼内レンズに入れ替えた方がおられました。

入れ替えの原因は、多くの場合、環境の変化にどうしても脳が順応できず、だんだんレンズの粗探しのような心境になってしまうことにあります。そういう方は、目の状態、屈折検査の結果的には、視力が出ないとおかしい(他に考え得る理由が見当たらない)のに、遠方視力も近方視力も非常にpoorな結果となっておられます。

人間に例えると、皆さん、それぞれ長所も短所もございます。(私もタップリと短所がございます・・。)ある人の短所ばかりに目を向け、そこを意識しすぎると、そこばかりが気になって、その人の良い所を見る気もしなくなりますし、当然、その人と一緒にいるのは嫌になりますね。強引に例えるとそんな感じです。

事前に多焦点レンズが脳に順応するかがわかるようになれば良いのですが、趣味や考え方、嗜好など、人それぞれ違うように、脳は複雑でございますので、多焦点眼内レンズと脳の相性を事前に予測するのは難しいです。

脳の順応をひたすら待つというやり方もありますが、相性というのは嗜好と同じで、そんなに変わるものでもないので、数か月は様子を見ますが、どうしても合わないという方は、構造が単純な単焦点眼内レンズに入れ替えた方が良いと判断する場合があります。

また、視力が多焦点眼内レンズの特徴通り、十分に出ている方で、「思ったより、近くが見えにくい」とか、「ハローグレアが気になって仕方が無い」など、理由がレンズの欠点と一致するならば、他の特徴を有する多焦点眼内レンズに入れ替えることも可能ですし、これまでそういう方もおられました。

術後半年以内であれば(出来れば3~4ヶ月以内がやりやすいです)、眼内レンズの入れ替えもほぼ安全に施行可能です。半年以上経っていれば、合併症の出る確率も高まってまいりますので、それまでに決断した方が良いです。

患者さんの方からも、不満があれば、むしろ我慢せずに、術後の診察の時に、ドンドンと院長やスタッフに言ってください!お互い話し合いをしながら、より良い着地点を相談していきましょう。

その他、軽度の屈折誤差(特に乱視の影響で思ったより見えにくい)などは、術後の状態が安定してから、レーシックや、フェムトセカンドレーザーによる矯正が可能ですので、入れ替えまでしなくても解決可能です。

また、屈折誤差がほぼ無く、視力もまずまず出ているのに、「なんだかボヤケてるようで見えにくい」という方は、硝子体の混濁が「見え方の質」の妨げになっていることもよくあります。特に強度近視の方は硝子体の濁りも強い方が多いです。硝子体の手術をして、劇的に見え方が改善された方もおられます。

という訳で、手術前は心配事が耐えないと思いますが、正直、どれだけ思い悩んでも、「やってみないと分からない」というのが万人の行きつく結論です。

洋服を買っても、購入後に、「やっぱりちょっと違った・・」「思ったより似合わなかった・・」ということは誰にでも経験がおありかと思いますが、洋服を買う前から「似合わなかったらどうしよう・・」と迷ってしまうと前に進みません。

万一の場合、その洋服を捨てて新しい別の洋服を購入するか、少し丈を調整して自分によりFITするようにするかなど、対処法はございます。我々はプロであり、色々と経験を積んでおります。悩んでおられるならば、診療の際に、院長やスタッフに、遠慮なく、直接、お話ししていただければと思います。

多焦点眼内レンズの歴史も長くなってまいりました。先進医療の時代は終わりましたが、たくさんの方が多焦点眼内レンズ手術を受けられ、ほぼ裸眼で日常生活を営んでおられます。

しつこいですが、二十歳のころに戻るという訳ではございませんが、レンズの特徴を十分にご理解していただき、上手に使っていただければ大丈夫です。

勿論、目の状態によりますので、万人が受けられる手術ではありませんが、迷っておられるならば、遠慮なくご相談ください。Quality of eye lifeを全力でサポートさせて頂きます。